Henrique Garcia Pereira

“Eu não perco informação

quando a transmito, e ganho seguramente quando a partilho.”

Que sonhos têm os personagens

dos seus sonhos?

Se André Breton vaticinou que o poeta do futuro ultrapassará

a ideia deprimente do divórcio irreparável entre

a acção e o sonho, já no passado Fernando

de Lemos passava a texto fotográfico (por uma ‘acção

material’) os seus sonhos embrulhados numa nuvem de

fumo (Fig. 1).

Fig. 1 – Fernando de Lemos e o

sonho passado a texto fotográfico

Mas antes do nosso fotógrafo surrealista, também

Man Ray, nos anos 20 do século XX, fotografara (com

o seu espírito ‘experencial’) Tristan Tzara

a fumar sentado num parapeito, inclinando-se sobre os seus

sonhos (Fig. 2).

Fig. 2 – Tristan Tzara, a fumar

sobre os seus sonhos, fotografado por Man Ray

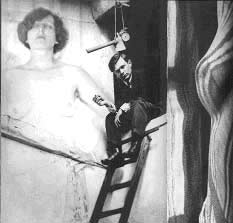

E do fumo do meu cigarro (Fig. 3) sai o sonho de ‘mostrar’

Pessoa ao subcomandante Marcos. Aliás, o nosso poeta

partilha com o homem do pasa-montañas a vontade de

mistificação e fingimento, e até uma

certa apetência pela ‘publicidade’ 1

silenciosa.

Fig. 3 – Perante o espanto de Marcos,

Pessoa sai, a fumar, do fumo do meu cigarro

1 Sobre

a Coca Cola, Pessoa construiu o célebre slogan “primeiro

estranha-se, depois entranha-se”. Javier Cercas generaliza

o slogan de Pessoa a todo o nosso país (“ Portugal

es un sítio bastante raro, bueno para fijar los ojos

en frente al precipicio y caer verticalmente al vicio”).

“A MATÉRIA DE QUE

SÃO FEITOS OS SONHOS”

Editorial Teorema (2004), p. 8, 9, 248, 249

Não ter que fumar é morrer um pouco?

Hoje em dia não há nenhum fumador que tenha

a menor sombra de dúvida sobre os reais, efectivos,

insofismáveis e atrozes ‘malefícios do

tabaco’. Então, o prazer de fumar implica um

risco que cada um assume em plena consciência. Mas a

sociedade contemporânea é feita de riscos (e

nenhuma cultura sobrevive sem alguma relação

com um qualquer conjunto de substâncias adictícias

1 ) .

Quando verificou que o ‘progresso’ linear promovido

pela ciência era incapaz de resolver linearmente os

problemas da humanidade, fazendo “da pele humana um

gigantesco porta-moedas” (nas palavras de Karl Kraus),

e que a própria aplicação da ciência

à escala global implicava inúmeros perigos -

imprevisíveis – para a sobrevivência dos

seres vivos e do próprio Planeta, passou a viver-se

numa ‘sociedade de risco’, como diz Ulrich Beck.

Então, a vida quotidiana passa a ser ameaçada

por uma série de ‘factores de risco’, de

que todos vamos tendo cada vez mais conhecimento (ou vaga

notícia?). E a atitude perante o risco não se

rege por argumentos ‘contabilísticos’:

parece que a generalidade dos indivíduos é mais

“risk averse” do que seria de esperar pela simples

ponderação dos custos-benefícios (segundo

«The Economist» de 11.08.2001, “people feel

the pain of a loss more accurately than the pleasure of a

gain of equal size”).

Num plano anedótico, a percepção confusa

que as pessoas têm do risco é bem ilustrada por

aquela estória, passada no Brasil, em que um caipira,

quando o rapaz do bar lhe estendeu o maço de tabaco

que tem o dístico da Fig. 4, perguntou: - “Moço,

não tem antes daqueles que provocam o câncer?”

Fig. 4 – Maço de cigarros

brasileiro com uma advertência que as pessoas levam

a sério (ao contrário daquelas que se referem

ao longo prazo)

Cada um sabe como quer viver (e morrer) e tem a liberdade

de escolha entre o cancro de amanhã, provocado pelo

cigarro de hoje, e outra morte qualquer (incluindo o cancro),

provocada por outro agente inidentificável hoje. E

a escolha que se tem de fazer é profundamente pessoal

e reflexiva, não podendo caber a nenhuma ‘instituição’

(por mais meritória e abstracta, como o Cirurgião

Geral dos Estados Unidos) ou ‘autoridade’ (encarregada

de vigiar e denunciar os transgressores ‘desviantes’ 2

) o papel de fiscalizar a composição do conjunto

de riscos que as pessoas estão dispostas a correr (

e a dose aceitável para cada um dos correspondentes

‘factores de risco’).

E porque a morte, como processo fortemente não-linear,

tem aversão à ‘separabilidade’ dos

factores que a provocam 3, talvez seja de aceitar alegremente

o velho aforismo “It’s better to die from something

than from nothing”, que abriu as portas à Merry

England dos tempos isabelinos (mais modernamente, Neil Young

canta assim: “It’s better to burn than to fade

away”).

Só mesmo Karl Kraus, com a veia satírica que

lhe conhecemos, é que podia considerar “tentador

morrer por uma pátria onde não se consegue viver”

(e se a repressão sobre os fumadores se agudizar, esta

nossa pátria, que é o Mundo-Todo, torna-se invivable

para um significativo segmento da população).

Foi um pouco isso que aconteceu durante os últimos

anos da URSS, não por repressão sobre os fumadores,

mas por escassez de stocks (uma população habituada

a suportar estoicamente toda a sorte de penúrias, revoltou-se

violentamente contra os resquícios de Estado que ainda

sobravam, de tal modo que foi necessário dar prioridade

à importação de tabaco, em detrimento

dos próprios géneros alimentícios...).

Na «Consciência de Zeno», de Italo Svevo,

o contabilista de Trieste afirma: “O sofrimento, os

amores, em suma, a vida inteira, não podem ser considerados

enfermidades pelo facto de nos fazerem mal”. Apesar

desta sábia observação, Zeno mostra (paradoxalmente)

uma incapacidade atávica em lidar com o risco. De facto,

a sua vida é a história de uma sucessão

infinita de decisões falhadas 4, entre as quais sobressai

obviamente a principal: ‘deixar de fumar’. Através

do seu hesitante herói, cuja trajectória é

marcada pela incapacidade em atingir os objectivos a que se

propõe, Svevo faz uma profunda reflexão sobre

o tempo, baseada nos paradoxos de Zenão de Eleia (também

Aquiles nunca apanha a tartaruga, nem a seta chega ao alvo).

1 Excepto

os esquimós, que foram dizimados numa geração.....

2 Este tipo

de repressão pode ter consequências perversas

em relação aos seus objectivos, como nas bem

estudadas condutas ordálicas dos adolescentes (quanto

mais severa é a regra imposta, maior a apetência

em violá-la).

3 Isto é,

surge sempre em consequência de um conjunto sistémico

(não-aditivo) de causas, a mais relevante das quais

é “estar vivo” (e por isso se diz que a

vida é a mais perigosa das doenças sexualmente

transmitidas). E como a morte tem a probabilidade 1, é

difícil de avaliar qual o ganho trazido por uma vida

mais ‘pura’, em face dos sacrifícios que

isso implica. De facto, o cálculo de probabilidades

empírico funciona a posteriori (pela frequência

de mortes devidas a cada uma das causas que estão inventariadas

na certidão de óbito, entre as quais surgem

6% de “sinais e sintomas e afectações

mal definidas”). Por outro lado, não é

possível dar conta da combinatória de riscos

a que cada ‘morto’ foi sujeito, a menos que um

reverse follow up fosse possível.

4 Desde o

conflito com o pai à indecisão nos estudos e

no casamento, passando pela inabilidade crassa nos ‘negócios’,

Svevo escreve a vida de Zeno como uma sucessão de gestos

todos iguais (“os cigarros já fumados são

semelhantes ao que agora tenho na mão”). Na fumo-análise

de Svevo (alternativa à psicanálise nascente

de Freud), o acto de roubar dinheiro para cigarros do casaco

do progenitor - e também o de passar a surrupiar-lhe

os charutos – são marcos cruciais na internalização

da lei patriarcal exercida sem castigo (mas dando origem a

uma profunda culpa).

“A MATÉRIA DE QUE

SÃO FEITOS OS SONHOS”

Editorial Teorema (2004), p. 225, 226, 236, 238, 239

Qual a arte recombinatória da sua multiplicidade

de referências?

A conotação negativa que estava associada ao

híbrido desvaneceu-se com a emergência irresistível

do heterogéneo, da miscigenação, da amálgama.

O velho racionalismo pretensioso (com raízes na fobia

de Aristóteles em “confundir as categorias”)

perde-se agora no emaranhado de novos rizomas: as coisas ‘deixam

de estar no seu devido lugar’ pela pulverização

das hierarquias, dos saberes e das especialidades, num novo

contexto heterodoxo onde impera a multiplicidade de referências.

A Arte Recombinatória como exercício de hibridização

surge assim com todo o seu nervo, possibilitando a expressão

das intuições e das interpretações

‘ensaiadas’ no ensaio: cada livro que lia ou relia

era sublinhado nas passagens que se iam associando às

questões “verdadeiramente importantes”

para mim (e estes sublinhados sobrepunham-se a outros, de

outras épocas 1, vd. Fig. 5a);

nos jornais e revistas, pesquisava febrilmente (ou surgiam

‘naturalmente’) os exemplos que ‘ilustravam’

e prolongavam os tópicos que queria tratar (Fig. 5b);

nos ‘caderninhos’ antigos relatando remotas derivas

ia buscar blocos de texto que se ligavam àquilo que

queria expressar (Fig. 5c); nas notas soltas e em papelinhos

a esmo encontrava as peças de um Lego que se encaixavam

no fluir do pensamento (Fig. 5d); na WWW procurava elementos

que contribuíam para repensar o fio condutor da ideia

(Fig. 5e), numa miscigenação desregulada de

todos os mundos.

Fig. 5 – Interplay dos ingredientes

que forjaram a Arte Recombinatória

Sentindo-me em boa companhia com Montaigne – que teria

dito que nunca leu um autor para formar uma opinião,

mas para encontrar no livro alheio a sua própria opinião,

formada há muito –, ia tecendo no dia a dia o

meu metatexto pessoal à volta dos mesmos temas, fazendo

cintilar as citações e combinando com outras

formas de vida as metáforas, metonímias e sincronicidades

suscitadas por todas as leituras desencontradas que se sucediam

vertiginosamente.

E como a trama aqui tecida se fez da inter-penetração

de vários registos, não é de estranhar

a miscelânea caótica daqui resultante, que dá

a minha autografia fractal pelo repisar dos temas de partida

em todas as escalas e sob os mais variados ângulos.

Construí assim um texto pontuado de insights associados

quase fenomenologicamente aos acontecimentos (vividos ou lidos)

de que sou feito. A esses insights iam-se juntando, uma montagem

circular sem princípio nem fim (Fig. 6), alguns ‘elementos

de discurso’, da ordem do simbólico: representações

de paisagens interiores, associações livres,

ideias paradoxais e contraditórias, confissões,

fingimentos, figuras desfocadas, ecos de música maldita,

estórias, colorações impressionistas,

coisas fantasmagóricas da imaginação,

optimismos destemperados.

Fig. 6 – The making of “ARTE

RECOMBINATÓRIA”, segundo Escher

1 A

partir destes sublinhados pode fazer-se uma arqueologia das

configurações do ‘eu’ em diferentes

circunstâncias. A este propósito, há quem

diga que leu determinado romance ‘tarde demais’

(ou cedo de mais). Eu acho que, sendo os livros parte da vida

– e não encontrando na vida uma sucessão

ordenada de ‘fases’ –, não vale a

pena “chorar sobre o leite derramado” (é

como dizer que ‘tudo teria sido diferente’, se

tivesse nascido noutras condições objectivas).

“ARTE RECOMBINATÓRIA”

Editorial Teorema (2000), p. 245-246

“APOLOGIA DO HIPERTEXTO NA DERIVA DO TEXTO”

Difel (2002), p. 39-44

A partilha do conhecimento é uma progressão

geométrica?

O modelo da progressão geométrica ficou tristemente

célebre desde que Malthus postulou, sem qualquer base

empírica, que a população humana se expandiria

segundo um tal modelo, enquanto os recursos disponíveis

cresceriam de acordo com o algoritmo da sua ‘irmã

menor’, a progressão aritmética. Esta

asserção levou a todo o tipo de catastrofismos 1

(milenaristas e outros) que se baseiam num qualquer ‘jogo

de soma nula’, a maior catástrofe epistemológica

que tem ameaçado a humanidade desde que Aristóteles

afirmou que “o bem de um homem é forçosamente

o mal de outro”.

Ora, na medida em que contesta firmemente a ideia de competição

pelos recursos, a partilha do conhecimento (o qual é

actualmente o mais importante dos recursos) está nos

antípodas da ‘lei da Malthus’, e assim

não tem nada a ver com o ‘jogo de soma nula’,

inscrevendo-se pelo contrário (nos nossos dias) numa

certa forma multiforme de cibercultura, de que a Net 2 é

a face visível.

De facto, dada a panóplia infinita de tecnologias digitais

para a pesquisa, processamento e transmissão de informação

que está à disposição dos indivíduos,

a escola perde a sua quase exclusividade em termos de fonte

de conhecimento (e muito menos, da sua partilha). E como,

por outro lado, os outros pilares de coesão da sociedade

burguesa também se foram esbroando, os indivíduos

têm de construir as suas identidades - onde o conhecimento

toma um lugar cada vez mais axial - à custa de uma

navegação à vista num mundo inteiramente

dominado pelos produtos imateriais das novas tecnologias da

informação/comunicação ( Fig.

7)

Fig. 7 – O mundo tornou-se numa

“sala de aula global”

E estas tecnologias, que são características

do homem-máquina à la Negri, distinguem-se radicalmente

das que fizeram a modernidade, o tempo do homem-homem que

dependia essencialmente de fluxos de matéria e energia.

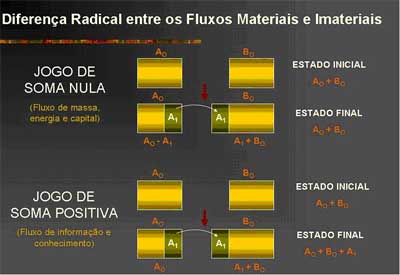

Na Fig. 8 está sintetizada essa diferença radical,

mostrando como o fluxo de informação e conhecimento

não é ‘um jogo de soma nula’. Por

outro lado, a NONZEROSUMNESS, como Robert Wright baptizou

a driving force que está na base dos jogos de soma

positiva, leva à inovação e à

transmissão cultural (eu não perco informação

quando a transmito, e ganho seguramente quando a partilho).

Fig. 8 – A partilha da informação

e do conhecimento é um jogo de soma positiva

1 Desmentidos

drasticamente por qualquer análise quantitativa minimamente

séria. Se quisermos, de um modo aproximado, estimar

qualquer coisa que mostre – contra todas as ‘previsões’

catastrofistas - que tem havido algum ‘progresso agregado’,

podemos partir de um situação passada, por exemplo

os anos 50 do século XX, e comparar alguns indicadores

desse tempo com a actualidade. Através deste exercício,

verifica-se que o aumento global do produto interno bruto

(que pode medir a utilização dos recursos) excedeu

largamente a tão temida explosão demográfica

(a qual não pode ser ‘prevista’ por qualquer

modelo, e muito menos por uma progressão geométrica).

2 E se há

quem diga que o desenvolvimento do harware segue uma progressão

geométrica de razão 2, não se segue daqui

que a partilha do conhecimento se possa exprimir linearmente

em qualquer medida relativa a esse desenvolvimento, seja ela

a capacidade de armazenamento, a velocidade de processamento

e de transmissão (ou outra qualquer, que não

dependa do uso convivial da máquina).

“AMBIVALÊNCIAS DA

EDUCAÇÃO DE ONTEM E DE HOJE”

Singularidades, 20-21, Junho 2003, p. 57-62

“O ARTIFICIAL NA VIDA HUMANA E NA ORGANIZAÇÃO

SOCIAL”

Le Monde Diplomatique, nº 76, Julho 2005

Encontrou a luz no fundo de uma mina?

A mina foi para mim o resultado de uma série encadeada

de contingências. De facto, as escolhas possíveis

em termos profissionais para a minha geração

dependiam muito da questão da guerra colonial (e todos

os que fomos ‘mancebos’ há 40 anos tivemos

que enfrentar, de uma maneira ou de outra, uma ‘mancebia’

forçada com os fantasmas de uma guerra absurda, sem

fim à vista). E se aos fantasmas nenhum de nós

podia escapar, aqueles que ‘andavam a estudar’

tinham uma prerrogativa – ir adiando a incorporação,

desde que fossem ‘passando de ano’. Só

que os cursos têm uma duração finita (e

a guerra parecia infinita). Quando se esgotou o tempo dedicado

ao curso de Engenharia Química, recebi um convite da

Junta de Energia Nuclear (JEN) para tirar um novo curso: o

de MINAS, coisa exótica de que nunca ouvira falar (nesse

tempo de guerra, falava-se só de ‘minas e armadilhas’).

Aceitei o convite sem hesitar: a perspectiva de passar mais

três anos no Técnico, a minha alma mater onde

sempre me senti bem, agradou-me bastante (e não tinha

pressa nenhuma em ‘entrar no mercado de trabalho’,

já que passava a receber, desde logo, o ‘substancial’

ordenado de ‘Engenheiro de Terceira Classe’).

Além disso, podia beneficiar de um privilégio

exclusivo da JEN, que consistia na minha requisição

ao exército, para trabalhar na ‘investigação

científica’ ligada ao Urânio, após

a recruta (o que eliminava automaticamente o incomodativo

problema das deserções e exílios).

Só que a ‘investigação científica’

nos anos 70 do século XX tinha uma ‘forte componente

prática’. E assim, sofri inexoravelmente a condenação

ao ‘trabalho nas minas’ (Fig. 1), a qual se encontrava,

no ranking descendente dos antigos romanos, quase no fim da

lista, imediatamente antes da galera.

Fig. 9 – A fardamenta de um condenado

ao ‘trabalho das minas’

No entanto, per fortuna, mesmo essa condenação

ao ‘trabalho nas minas’ não se revelou

excessivamente dura, pois comecei a ‘derivar’

para a aplicação das ‘novas tecnologias’

que evitavam qualquer contacto com a rocha (substituindo os

bits das barrenas pelos bits do computador).

E nesta linha, não fiz mais do que acompanhar as mudanças

no Zeitgeist. De facto, a desmaterialização

do mundo contemporâneo, a emergência de tecnologias

‘limpas’, o desfazer do antigo dualismo Homem-Natureza

e a valorização da sociedade do conhecimento

são factores que jogam no sentido da ecologização

dos recursos minerais, que deixam de ser considerados como

fonte de meras commodities inertes e anódinas, cotadas

ao peso, para se tornarem ‘entidades-veículo’,

constituindo-se em produtos finais ou intermédios cujo

valor depende de ‘atributos especiais’, exigidos

por indústrias e serviços de conteúdo

cada vez mais simbólico. Na verdade, a dinâmica

não-linear que está por detrás da vaga

de fundo baseada nas novas tecnologias da informação/comunicação/conhecimento

arrasta também as indústrias extractivas, volatilizando,

à maneira de Hermes, os processos de apropriação

de uma matéria que é essencialmente consistente

e firme. Deste modo, as indústrias extractivas do futuro

vão combinar-se com o ciberespaço, trabalhando

on line e à distância, tomando propositadamente

a matéria pelas suas imagens, e introduzindo intensivamente

a robótica na exploração física

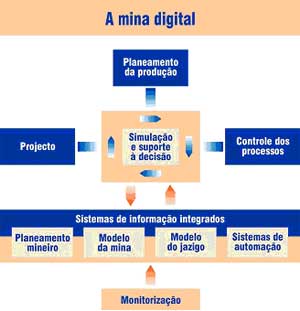

dos recursos. Surge então o conceito de MINA DIGITAL

(Fig. 10) em que - em vez de criar ex-nihilo as turbulentas

cidades mineiras do passado (agora transformadas em ghost

towns) - a ideia é planear e telecomandar a extracção

a partir de um qualquer centro urbano já existente,

ligado em rede com os vértices produtivos.

Fig. 10 – A luz no fundo da mina

“Do planeamento mineiro aos geossistemas: a engenharia

de minas do ponto de vista da modelização integrada

dos georrecursos e sua beneficiação”

in «Momentos de Inovação e Engenharia

em Portugal no século XX»

Dom Quixote (2004), Vol. II, p. 648-664

“Fragmentos do meu Mediterrâneo”

Editorial Teorema (2006), no prelo

Defina "viajar".

Viajar é escrever sobre a viajem.

“Fragmentos do meu Mediterrâneo”

Editorial Teorema (2006), no prelo

|